「旅の醍醐味」は、見たことのない風物を見たり、経験したことのない異文化と出会うことで、モンゴル旅行はその典型と思う。日本人の起原はモンゴルと言われ、確かに顔つきは似ているが、今も広大な草原を家畜と共に移動して暮らす遊牧民族と、狭い土地にしがみついてコメを作ってきた稲作民族とでは、暮らしや文化の基盤が180度違うのではないか。そんな国に3時間のフライトで行けるのだ。

小生のモンゴル旅行は会社員生活終盤の1997年の夏休みで、当時は大阪勤務で2年間に136往復の「新幹線通勤」をしていた。車内の気晴らしはもっぱら司馬遼太郎の文庫本で、「モンゴル紀行」と「草原の記」を読み終えたタイミングで、司馬とモンゴルをテーマにしたツアー募集の新聞広告を見つけた。この年の春に写真の会に入り、撮り方の工夫を学び始めた頃でもあった。今思えばこの旅が「夫婦で海外辺地旅行」の始まりで、写真修行の出発点でもあった。(旅のレポートはモンゴルのページを御覧ください。写真はスライドフィルムをスキャンしてデジタル補正。)

年

出だしから「ピンボケ写真」で恐縮だが、モンゴルならではのシーンなので、ムリに自画自賛させていただく。首都ウランバートルから南へ約500km、モンゴル航空の国内線でゴビ砂漠ど真ん中のダルンザドガトに飛んだ。草原飛行場の着陸は車でデコボコ道を走る感覚で、危険は感じない。飛行機を降りると後続のフライトが猛然と着陸して来た。あわててシャッターを押したが、ピント合わせを手動にしたのを忘れていた。

旧ソ連製の旅客機は軍用輸送機の設計を転用したものが多く、大型のジェット機もシベリアの原野を離着陸したらしい。我々が乗ったアントノフ(An)24型機は52人乗りのプロペラ機で、1959年に初飛行して1000機以上製造された名機で、今も世界各地で飛んでいるようだ。アントノフは米国のボーイングに比肩する輸送機メーカーだが、本拠地がウクライナだったので、ソ連崩壊でウクライナの国営企業になった。それがロシアにとって「シャクのタネ」だったらしく、2022年5月のウクライナ侵攻で真っ先に攻撃したのがアントノフの施設で、駐機していた史上最大の輸送機An-225(右写真はネットから借用)を破壊した。モンゴルと関係のない話だが、モンゴルにもソ連の衛星国だった時代があり、AN-24型機と草原飛行場はその残滓と言えないことはない。隣国ロシアとの距離感をどうとるか、今のモンゴルにとっても悩ましい問題だろう。

旧ソ連製の旅客機は軍用輸送機の設計を転用したものが多く、大型のジェット機もシベリアの原野を離着陸したらしい。我々が乗ったアントノフ(An)24型機は52人乗りのプロペラ機で、1959年に初飛行して1000機以上製造された名機で、今も世界各地で飛んでいるようだ。アントノフは米国のボーイングに比肩する輸送機メーカーだが、本拠地がウクライナだったので、ソ連崩壊でウクライナの国営企業になった。それがロシアにとって「シャクのタネ」だったらしく、2022年5月のウクライナ侵攻で真っ先に攻撃したのがアントノフの施設で、駐機していた史上最大の輸送機An-225(右写真はネットから借用)を破壊した。モンゴルと関係のない話だが、モンゴルにもソ連の衛星国だった時代があり、AN-24型機と草原飛行場はその残滓と言えないことはない。隣国ロシアとの距離感をどうとるか、今のモンゴルにとっても悩ましい問題だろう。

、

、

モンゴルの伝統的な暮らしは「遊牧」で、家畜と共に草原を移動する。住居は木の枝で作った骨組みを羊毛のフェルトで囲んだテントで、「ゲル」(中国領内蒙古では「包」=パオ)と呼ばれる。手早く折りたたんで移動でき、厳しい冬の寒さに耐える保温力もある。

モンゴルの伝統的な暮らしは「遊牧」で、家畜と共に草原を移動する。住居は木の枝で作った骨組みを羊毛のフェルトで囲んだテントで、「ゲル」(中国領内蒙古では「包」=パオ)と呼ばれる。手早く折りたたんで移動でき、厳しい冬の寒さに耐える保温力もある。

ゲル体験はツアーの目玉で、司馬遼太郎も泊まったゲル・キャンプが我々の宿舎だった。直径6mほどのゲルは床に厚いカーペットが敷かれ、ストーブを囲んで3人分のベッドがあった。夏でも夜は冷え込み、火を入れたストーブを囲んでの酒盛りが楽しかった。モンゴル伝統の「馬乳酒」は「飲料」で酒の部類に入らない。ソ連時代に導入されたウオッカ、中でもアルコール分が60度を超える「ジンギスハーン」が美酒で、ストレートでもスルリと喉を通って、酔い心地も抜群だった。

キャンプから50mほど離れて1軒(?)のゲルがあり、料理番が家族で住んでいた。他のスタッフは管理棟に住み込みかオートバイ通勤で、ゲル住まいはこの一家だけだった。

キャンプから50mほど離れて1軒(?)のゲルがあり、料理番が家族で住んでいた。他のスタッフは管理棟に住み込みかオートバイ通勤で、ゲル住まいはこの一家だけだった。

モンゴル定番料理の羊の解体を見学した。心臓の近くを小さく切って手を差し込み、動脈を握って血流を止め、羊が動かなくなるとあっと言う間に皮を剥いだ。気の弱い小生はそこで退散したが、手際よく腑分けし、血も全て回収して一滴も地を汚さなかったという。肉は香草と共に煮込まれ、加工した血も供されたが、遺憾ながら食欲が湧かなかった。仕事を終えて自宅に帰った料理番を超望遠で撮らせてもらった。(写真展出展作品)

遊牧民のゲルを家庭訪問し、馬乳酒とバター茶をごちそうになった(どちらも違和感が強かった)。小ぎれいな観光ゲルと違い、ホンモノのゲルの中は目が慣れても見えないほど暗く、様々な臭いに満ちていた。この家の「文明の利器」は、見学料収入を貯めて買ったと思われる小さい太陽光パネルと、ほのかに灯る電球だけだった。ちなみに学齢期の子供は寄宿舎住まいで、この少女は夏休みで帰省中。

「ゴビ砂漠」と呼ばれ、英語も「Gobi desert」だが、アフリカのナミブ砂漠のような生命を拒絶する砂丘の連なりではない。モンゴル語の「ゴビ」は「草がまばらに生える砂地」を云い、それをフィルムで捉えたと自画自賛する。

標高1500mほどのゴビのあちこちに標高3千m近い岩山が突き出ている。キャンプから車で1時間の山塊の「鷲の口」と名が付いた渓谷を歩いた。隆起する岩山を僅かな雨が時間をかけて浸食した複雑な地形が、ゴビ独特の景観を生む。

稜線まで登ると図形的な起伏の地形が現れ、3頭の馬が走り出すところだった。あわてて撮ったが、現像するとうまい具合に構図に収まっていた。写真の会に入って翌年の写真展に出したら、見知らぬ来場者が買い上げてくださるハプニングがあった。写真には「シロウトのまぐれ当たり」が起きるのだ。(作品タイトルの「大地の詩」は川口邦雄先生の命名)。

モンゴルらしい風景にたたずむ2頭の馬に「寄り添う」と感情移入したが、実際は「馬の立ち眠り」。草食動物には襲撃に備えて立ったまま眠る習性があり、脚や首がガクッとならない身体構造を備えているという。

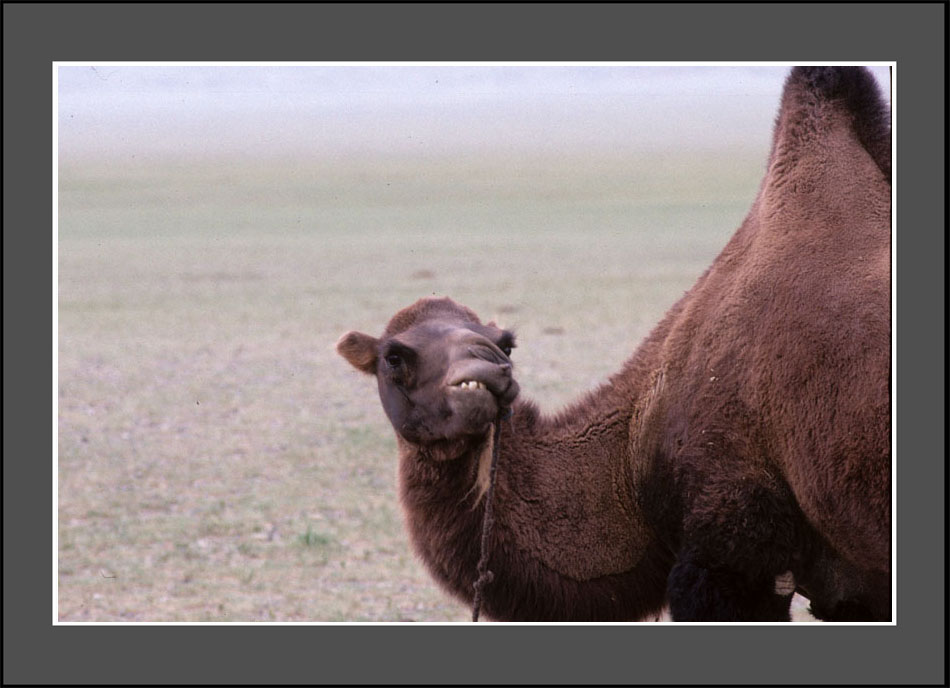

モンゴルの放牧はヤギ、羊、牛、馬の他にラクダも居る。重量物輸送と乳の生産が役目だが、観光客の「ラクダ試乗」に駆り出されて、ムカッとしたのだろう。

米国のフリーウェイは「信号が無く立体交差で停止せずに走れる高速道路」を云うが、モンゴルのフリーウェイは「どこでも自由に走ってOK」の草原で、家畜や野生動物も利用する。

旅の後半、ウランバートルからバスで南西へ300kmのバヤンゴビに向かった。首都を出れば草原で、定まった道路は無く、運転手は走りよさそうなルートを探しながら、可能な限りの速度でガンガン走る。小さな窪みもタイヤに削られて深く凹み、日本なら補修工事で穴を埋めるが、モンゴルでは横に別の道が出来ることになる。

モンゴルでは子供も「マイホース」で草原を走り回る。道なき道を走っている時に出会った兄弟も手綱さばきは鮮やかだった。

バヤンゴビのキャンプの近くに小高い丘があった。高いところから草原を俯瞰して撮りたくなり、日の出前にカメラと三脚を持ってキャンプを抜け出した。30分ほど登って頂きに着くと、向い側の丘に朝日が低い角度で当たり、頂きから長い影が伸びた。数コマ撮って急いで下ったが、朝食の集合時間に遅刻し、行方不明で心配をかけてしまった。

キャンプから北へ2時間走ってカラコルムを訪れた。ヒマラヤの西端にもカラコルムがあり、K2(8611m)やガッシャ―ブルム(8068m)などの名峰が並んでいるが、モンゴルのカラコルム(モンゴル読みはハラホリン)は13世紀にジンギスカンを始祖とする「モンゴル帝国」の帝都があった場所である。

モンゴル帝国は当時の文明圏の大半を版図とする巨大国家だったが、その帝都跡を発掘して出てきたのはこの亀の基石1体だけだったという。騎馬民族に亀は似合わないが、跡を残さない終わり方は騎馬民族らしいのかもしれない。