とにかく暑い! 老人はエアコンをつけないと死ぬ!とまで言われ、ほぼ24時間エアコンのお世話になっている。昔から夏は暑かったが、小生が日本で冷房のある家に住むようになったのは1986年からで、それまで車も冷房ナシだった。会社も入社時(1964年)に配属された工場は冷房ナシ。1970年に異動した都心のビルはさすがに冷房ありだったが、夕方6時に止まり、下着姿で残業した記憶がある。

「日本で~」と書いたのは、1979年にカナダのトロントに赴任して住んだ借家が冷房付きだったからで、冷涼なトロントでも30℃近くなる日が数日あり、そのために家全体を空調していた。1982年にトロントから転勤した米国バージニアの借家もトイレを含めて集中冷房だった。その頃の日本は高度成長の絶頂期で、工業力で米国を追い抜いたかのように言われたが、中流家庭は冷房ナシが多かった。1986年に帰国して買った建売住宅は、リビングに1台だけエアコンが付いていた。冷房の有無で「文明度」を測るつもりはないが、日本が米国に追いついたという実感はなかった。

それにつけても近年の夏の暑さは異常だ。どれほど異常か、東京の7月の平均気温と最高気温を気象庁の記録から拾ってみた。比較ポイントを、小生が小学生だった頃(1951年)、就職した頃(1964年)、家を買った頃(1986年)、リタイアして終日在宅になった頃(2006年)、10年前(2015年)、昨年(2024年)に置いた。

| 1951年 | 1964年 | 1986年 | 2006年 | 2015年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学生の頃 | 就職した頃 | 家を買った頃 | リタイア | 10年前 | 昨年 | |

| 平均気温 | 24.3 | 25.5 | 26.8 | 25.6 | 26.2 | 28.7 |

| 最高気温 | 28.3 | 29.6 | 27.2 | 28.6 | 30.1 | 33.5 |

こうして見ると、子供の頃からリタイアまでの55年間の気温上昇は緩やかだったが、リタイア後の18年間で、7月の平均気温が3.1℃、最高気温は4.9℃上昇していた。老身に暑さがキツイのは、加齢で適応能力が落ちただけでなく、そもそも気温が急上昇していたのだ。「5℃足らず」だが、39℃の風呂はぬるく、44℃の風呂はガマンできないほど熱い。人間の体にとって5℃の違いはそれほど大きいのだ(他の生物にとっても同じ筈)。温暖化は人間の仕業ではないという人がいるが(例えばトランプ氏)、更に気温が上昇すれば、影響は海面上昇にとどまらず、人間の活動や食料となる生物に支障が生じ、食料問題が全面戦争(=人類絶滅)の引き金になるのではないか。そうであれば、温暖化対策に可能な限りの努力を払うべきだろう。

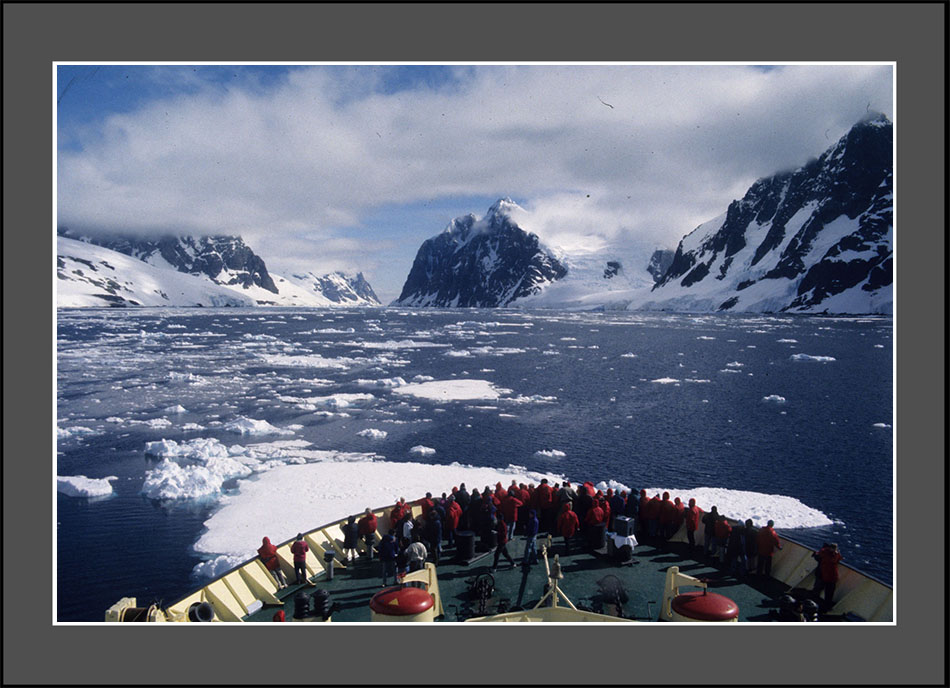

小生にその解があるわけではない。せめて気分だけでも涼しくなりたいと思い、今回は地球上で最も寒い南極圏・北極圏の旅写真を特集する。いかにも涼しそうな風景を選んだので、他の極地の風物は南極半島、アラスカの記事でご覧ください。

南極圏の旅

1994年に勤続30年の特別休暇で南極圏まで行った経緯は「南極半島 その1」に記した。1989年12月に東西冷戦が終結して3年後の1992年、旧ソ連がシベリア航路で使っていた砕氷船を客船に改造し、それを米国の極地ツアー会社がロシア人乗組員込みでチャーターして極地クルーズを始めた。当時としては画期的な企画で、世界中から客が集まり、3年目の1994年は早くから予約満杯だったが、キャンセル待ちで運よく船首のスイートが取れた。

船中9泊のクルーズ料金は当時の一般的な海外旅行の約2倍だったが、現在の料金はドル表示で当時の3倍、円払いでは4倍を越えている。30年前にムリして行ってよかったとつくづく思う。

フォークランドで乗船、ドレーク海峡を越えて南極半島の先端から西岸に沿って南下し、南緯66度33分の南極圏を越えた島で折り返した。その間ペンギンやあざらしの営巣地に上陸し、英国とアルゼンチンの観測基地も訪問した。

南半球の12月は北半球の6月に相当する初夏で、動物たちの子育てシーズンだ。日中の気温は0℃前後でそれ程寒くないが、酷寒の冬季に降り積もった雪が氷河を形成し、海上に滑り出て陸から分離すると氷山になり、海を漂って南極らしい景観を作る。

南米の先端を過ぎてドレーク海峡に入ると突然海が大荒れになり、1万トンの巨体が前後左右に大きく揺れる(これほど揺れると船酔いは起きない)。25時間でドレーク海峡を越えると海は唐突に静まり、氷山が姿を現す。氷山の90%は水面下にあり、溶け具合や割れ具合でバランスを崩すと転倒し、様々な形に変形しながら漂流して、数年~数十年かけて消滅する。

|

|

砕氷船に装備の2機のヘリコプターは航路観測だけでなく、観光でも数回飛んでくれた(クルーズ料金に含まれる)。 クリスマスの日、近くの巨大な卓状氷山の上でクリスマスパーテイが催され、氷山の上から南極の景色を眺めるという、稀有な体験をさせてもらった。 |

ヒマラヤでは標高5千mまで登らないと見られない氷雪の山岳景観が、南極では海抜ゼロの海面から眺められる。

南極のクルーズで使われる船に、密氷域でも航行できる「砕氷船」と、開水域しか航行できない「耐氷船」がある。優れた景観が多い南極半島の中でも、とびきりの絶景とされる「ラミエ海峡」は、「砕氷船」でなければ通過できない。

南極には大型船が接岸できる港湾施設がなく、上陸するときはゴムボート(Zodiac)に乗り移る。本船の舷側タラップを降りて揺れ動くボートに乗り移るのに若干のコツが必要で、踏み外して氷海に転落する客もいた。写真はパラダイス・ベイのアルゼンチンの基地を訪れた時に撮ったが、パラダイス・ベイ(極楽湾)の命名には、ユーモアよりもヤケクソを感じる。

南緯66度33分の南極圏(Antarctic Circle)を過ぎると冬季は日が昇らず(極夜)、夏季は日が沈まない(白夜)。クルーズは南極圏を越え、南緯66度37分の「Detail Island」に上陸して「けじめ」をつけ、舳先を北に返した。

北極圏の旅

「南極圏に行ったからには北極圏も」のノリで、南極クルーズの2ヶ月後の1995年2月にアラスカ最北端のバロー岬(北緯71度23分)に出かけた。(50州雑記帳 アラスカ篇)

アラスカ北部には陸路がなく、アラスカ航空がフェアバンクスからデッドホース経由ハロー行きの貨客混載便を1日2便運航、人員と生活物資を輸送していた。経由地のデッドホース空港は1977年に完成した石油パイプラインの起点プルドーベイで、石油採掘とパイプライン保守の関係者2千人が住んでいた。

終点のバローの当時の人口は4千。東西冷戦時代は軍人や軍関係の民間人が多数住んでいたが、冷戦終結で大半が撤退したという。これといった産業があるわけではなく、人口の6割を占める先住民エスキモーは大半が広義の「生活保護」で暮らしていた。

バローには厳しい禁酒令が敷かれていた。エスキモーが生活保護費で酒浸りになるのを防ぐためで、旅行者もアルコール類を一切持ち込めない。空港で厳しい検査があり、見つかると罰金2千ドルを取られるので、旅行者もバロー滞在中は禁酒するしかない。

フェアバンクスを離陸して20分、凍てついたユーコン川が月光に浮かび上がっていた。当時はフィルムカメラの時代で、高感度フィルム(ISO400)でもオートで撮れる明るさではない。B737最後尾の席でカメラを窓枠に押し付けて固定し、シャッターを押して30秒数えて撮ったのがこの写真だ。我ながら良く撮れたものだものだと感心する。

「Dead Horse」の空港名には違和感があるが、開拓時代の謂れがあるのだろう。貨客混載便の荷扱いの間、乗客は機体を出て待合室で待機し、出発の準備が整うと機体に戻る。猛烈な寒気にさらされるのは100m足らずだが、尾翼に描かれたエスキモーの毛皮の衣装が欲しくなる。

極夜(太陽が昇らない)を過ぎた2月のバローでは、太陽は朝10時に出て低い軌道を移動し、午後3時頃に沈んでしまう。気温は昼間でも-40度(摂氏でも華氏でも-40度)で、屋外で寒気にさらされるのは15分が限界。

極夜(太陽が昇らない)を過ぎた2月のバローでは、太陽は朝10時に出て低い軌道を移動し、午後3時頃に沈んでしまう。気温は昼間でも-40度(摂氏でも華氏でも-40度)で、屋外で寒気にさらされるのは15分が限界。

夏は「米国最北端」を訪れる観光客が結構多いらしいが、真冬の観光者はよほどの「酔狂者」で、この日は我々だけだったようだ。ちなみにホテル隣のメキシコ料理店(!)で来客の落書帳を開くと、2日前に日本人の女性客がメッセージを残していた。

|

|

空港でポンコツ四駆トラックを借り、20分でバロー岬へ。陸と海の境も分からない氷原の一画に「白熊に注意」の看板が立っているだけで、水平線(氷平線?)の2千5百km先は北極点だ。

翌日、出発までの時間つぶしに再び訪れると、犬ぞりレースの訓練に出会った。 |

酷寒地では車のエンジンに電熱ヒーターを装着し、駐車時に通電して温めておく。オイルが凍結すると春までエンジンがかからないからで、駐車場に電源コンセントが備えられている(小生、カナダ駐在で酷寒地運転の経験あり)。ホテルの窓から見えたバスはスクールバスを払い下げた観光バスで、夏のバロー岬周遊まで出番がない。春までエンジンがかからなくてもかまわないのだ。