サンフランシスコ湾を囲む都市圏を一括して「ベイ・エリア」と呼ぶが、小生が初めてシスコに出張した1971年頃は、この呼称を耳にした記憶がない。小生の勝手な解釈だが、「ベイ・エリア」という呼び方が一般的に使われるようになったのは、SFO国際空港の南に連なる小都市に「シリコンバレー」が発展した、1970年代半ば以降ではないかと思う。小生の現役時代前半の出張先はシスコ市内だったが、後半はもっぱら空港の南側になり、シスコ市内に行くのは観光目的だけになった。

「シリコンバレー」は、半導体原材料のケイ素(シリコン)と、この辺りの丘陵地形(バレー)を複合したニックネームで、この地域が世界の半導体産業の中心だったことを意味する。「だった」と過去形にしたのは、世界の半導体の中心が →日本 →韓国とシフトし、「シリコンバレー」の半導体産業が空洞化した故だが、それと入替るように、この地域のヌシがApple、Google、Adobeなどに代表されるIT産業へと代替わりし、地域の活力は今も衰えを見せていない。米国では、新興産業は新たなフロンテイアで起き、衰退した地域は遺棄されて寂れるのが通例だが、同一地域で異業種に代替わりして繁栄が継続するケースは、異例と言って良いのではないか(半導体産業とIT産業が同種という見方には、小生は賛同しない)。

産業が繁栄するには「立地条件」が重要で、製造業ではエネルギー、水利、材料調達・輸送の便、低賃金労働力などが不可欠だが、米国のハイテク企業では、「高級頭脳労働者」が「人生をエンジョイできる快適な環境」に立地することが、最も肝要と言われる。その点ベイ・エリアは、暑からず寒からず、自然が豊か。住む人は誰もが新参者で、民族的偏見が少なく、西部開拓の精神が今も息づいて自由闊達な雰囲気に溢れる。この地が米国屈指の「頭脳労働者向け環境」を備えたロケーションに違いなく、加大バークレイ校やスタンフォード大に代表される超一流校を出た若い逸材が、仲間を集めて起業して成功例が多いことも、この地域が活力を失わない要因だろう。小生もそんな連中と仕事で付き合ったことがあるが、一を言えば百を悟るシャープさは勿論のこと、バランス感覚、礼儀正しさや信頼感の点でも(ハラの底は見えないが)、ほれぼれするような若き経営者たちが記憶に残る。

ベイ・エリアの「泣きどころ」は、地形的に利用できる土地が限られること(膨大な土地を持つ米国だが、人間が快適に暮らせる土地が、それ程多いわけではない)。ベイ・エリアは内湾と丘陵に挟まれた狭い帯状の地域で、土地の価格は日本の首都圏並みに高く、従って家賃や物価も米国で最も高いと言われる。そのような場所で「人生をエンジョイする快適な暮らし」をするには、高い報酬が保障されなければならず、従って、企業は「超高付加価値の商品」を世に出し続けるしかない(価格競争では勝負しない)。ちょっと油断すればオットットに陥るが、潮時を見極めてサッサと会社を売り払い、その資金で新たなビジネスモデルで起業をするのが勝者の法則で、スッカラカンになるまでガンバルのはコケの骨頂。経営がゲーム感覚になるのは当然で、それをヨシとするかモンダイと見るかで、自由市場経済の将来に対する考え方も分かれるだろう。 (本稿及び以下全文、2014年6月記)

「サン・フランシスコ」はカトリックの「聖人フランシスコ」のスペイン語読み。米国西部にスペイン語の地名が多いのは、この地域がかつてスペインの植民地で、メキシコの独立でメキシコ領となって間もない1848年に、米墨戦争で米国がタダ同然で手に入れた名残り。海軍がサンフランシスコ湾を軍港にするつもりだったが、翌1849年にゴールドラッシュが起き、一攫千金を夢見て殺到した山師で沸き返えるブームタウンになった。1869年の大陸横断鉄道開通で西部開拓のセンターになり、更に対アジア・大洋州交易の拠点として栄えた。荒くれた時代のシスコの来歴は、ここを本拠とするアメフトの強豪チーム「SFO 49ers」(サンフランシスコ フォーティナイナーズ、「1849年の一攫千金組」を意味する)のチーム名に残っている。

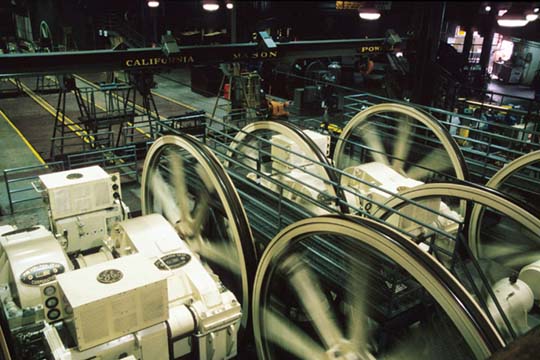

米国的狂騒がシスコからシリコンバレーに移り、シスコは唄の文句の「オールド・サンフランシスコ」がピッタリの落ち着いた街(悪く言えば捨てられた古い街)になった。この街が殊更に落ち着いて見えるのは、急坂の連続と道の真ん中をのんびり走るケーブルカーが邪魔で、交通がスローにならざるをえないことに加え、太平洋からゴールデンゲートを通って流れ込む濃厚な湿気のせいもあるような気がする。そのせいかどうかは知らぬが、シスコは特異な嗜好を持つグループや、ある種の世捨て人たちが住み付く街にもなっているらしい。

|

|

|

|

ベイ・エリア南端のサンノゼを過ぎると、太平洋岸の山脈が高度と厚みを増して海洋の湿気を遮り、気象がガラリと変わる。内陸の盆地は南カリフォルニアの乾燥土漠の延長で、赤茶けた裸山と乾燥しきった平原が続く。

この土爆を米国有数の農地に変えたのは、20世紀初頭に流れついたさまざまな貧民層で(その中には日本からの農業移民も含まれる)、農業労働者の厳しい境遇はジョン・スタインベックの名作「怒りの葡萄」にも描かれている。小生は「怒りの葡萄」を米国版「蟹工船」の感覚で読み、「米国にもプロレタリア文学があった!」と嬉しがった記憶があるが、「怒りの葡萄」は「キリスト教の原罪を描いた作品」が定説で、スタインベックは「赤狩り」にも引っかかっておらず、「米国無産者文学」は、小生の若い頃の勝手な感情移入だったようだ(その後読み直す機会なくストーリーも忘れた)。

山脈の太平洋岸はロスアンゼルスまで断崖絶壁が続き、ここを走る1号線は文字通りナンバーワンの観光道路。特に北のサンタクルーズ、モントレー、カーメルからロス・パルデス国有林あたりまでの100㎞は撮影スポットの連続で、途中で魚料理を楽しんだりお茶など飲んだりしていると、日が暮れてしまう。

|

|

|

|

ヨセミテには10回以上行っただろうか。最初は1969年春のロス長期出張(3ヶ月)の折で、レンタカーの私的使用はダメと言われたが、米国の長期滞在で車ナシはムリな話。運転に自信がついたし、ガソリン代自分持ちならモンクは無かろうと勝手に判断し、3連休にヨセミテを往復した。遊び着を持たずに出張したので、背広にワイシャツ、ネクタイまで締めて行ったことを思い出す。雪が溶けて道路が開いたばかりだったが、素晴らしい景観が忘れられず病みつきになり、それ以降、ロスの長期出張やベイ・エリアの短期出張で週末を跨ぐことがあれば、殆ど毎回のようにヨセミテを訪れた。

週末の日帰り旅ばかりだったから、いつかヨセミテ渓谷の中に泊ってじっくり楽しみたいとの思いが募り、フルリタイア後の2007年10月にやっとその夢をかなえた。この旅では西部の歩き残した景勝地を巡り、最後にヨセミテを訪れて憧れのヨセミテロッジに4泊した。シーズンの終わりで公園のあちこちで冬支度が始まり、野焼きの煙も漂って写真屋にとって条件はイマイチだったが、好天に恵まれてトレイルを歩き回わっている内に、アッと言う間に4日間が過ぎてしまった。今も欲求不満は解消されていない。

|

|

|

|

2007年にヨセミテを訪れた時は、日本百名山踏破が終盤にさしかかった頃で、山歩き気分が横溢していた。ヨセミテでも歩けるだけ歩こうということになり、ヨセミテ滝の横を滝の落ち口まで登るルートにも挑戦。夏に下から眺めて世界第5位の落差を落ちる滝の水量に圧倒され、しぶきを浴びて登る覚悟だったが、秋に全く枯れてしまうとは想像もしていなかった。写真屋としてはガッカリだが、落ち葉を踏みしめてながらの2時間の登りは、ヨセミテ谷が次第に足下に拡がってゆく爽快なトレッキングだった。

|

|

|

|

ジョン・ミューア(1838-1914)はヨセミテの氷河地形を調査した自然科学者で、森林伐採とダム建設に真っ向から立ち向かい、時の大統領セオドア・ルーズベルトを動かしてヨセミテの自然を守った。この「自然保護の父」と呼ばれる人物を記念して造られた自然観察路が「ジョン・ミューア・トレイル」で、ヨセミテ渓谷を起点にホイットニー山頂まで延長340㎞あり、全踏破に1ヶ月を要するという。 我々はヨセミテ谷から車でタイオガ・パス・ロードを東へ1時間走り、路傍の駐車スペースに車を置いてトレイルに入った。熊鈴を鳴らしながら1時間半歩き、カテドラル湖でUターンしただけだったが、ミューアが守ろうとしたシェラネバダの神髄に触れたような気がした。

|

|

セコイアの巨木はカリフォルニア中部山地のあちこちで見ることが出来る。ヨセミテ谷を南側から俯瞰する展望台のグレーシャー・ポイントに行く道路脇のセコイアの森も立派だが、更に南へ1時間ほど走り、公園の南ゲートに近いマリポサ・グローブまで足を伸ばせば、世界一と言われるジャイアント・セコイアの老巨木が威を競う森がある。

|

|

私的なことを書く。この時期、当家は一家四人がバラバラに暮らしていた(小生はダラスに単身赴任、妻は千葉の留守宅、長女はペンシルバニアで学生、長男は西東京で学生)。家族の共通の趣味はスキーで、真ん中のレイク・タホスキー場に集合しようということになった。ゼイタクな家族旅行に聞こえるが、飛行機代は小生が出張で溜め込んだマイレージを使って全員タダ(社用マイレージの私的使用が問題になった時期だが、会社も税務署も黙認が結論)。知り合いの旅行会社に取ってもらったコテージの料金もウッソーと思うほど安く、家長のフトコロは見かけ程は傷まなかった。

|

|