「夫婦そろってヘンなところばかり行く」と笑われる。ポピュラーな観光地が嫌いなわけではないし、歴史遺産にも興味はあるのだが、人間が作ったものは、神様が作ったものに所詮かなわないと思う。そんなわけで、人の手の入らない大自然や、その中で素朴に暮らす人たちを見させてもらう旅に目が向かう。かと言って今から探検家にはなれないので、限られた体力とオカネをやり繰って、中高年ツァーの中からヘンな行き先を選ぶことになる。

2001年、02年と仕事の事情で海外旅行が出来ない年が続き、03年に写真の先生からカムチャツカの話を聞いて飛びついた。外国人旅行者に解放されたばかりで、手づかずの大自然が満喫できるらしい。「火山と温泉のカムチャッカ半島、アパチャ山とナリチェボ探訪8日間」というツァーで、アパチャ火山の登山も旅程に入っている。旅行会社の初企画で「モルモットですよ」と念を押されたが、多少の「想定外」は旅の楽しみの一部だ。

旧ソ連圏の旅行を敬遠する人がいるが、1994年の南極ツァーでロシアの砕氷船と乗組員に好感が持てたし、質実剛健な旧ソ連製の飛行機にもアレルギーはない。旧ソ連時代には「サービス業」という概念が無かったらしいが、社会体制が大転回してから10余年が経ち、ドル稼ぎの商売っ気が極東のカムチャッカにまで波及したかにも、興味が湧いた。

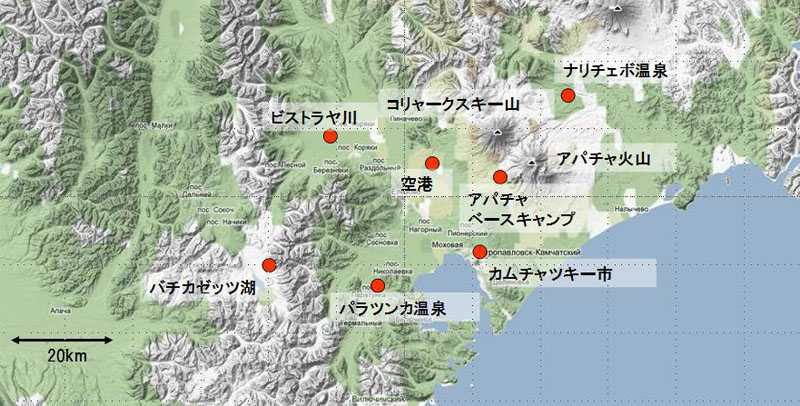

このツァーで訪れた場所 (元地図: Googleより)

新潟空港から11時15分発のウラジオストック航空でウラジオストックへ。機体は旧ソ連製のTU-154Mで、お尻に3発エンジンのスタイルはボーイング727に似ているが、下反角の主翼や未舗装滑走路用の脚はソ連機独特の設計。無断コピー呼ばわりされて設計者は気分を害したことだろう。初飛行は1968年だが、改良を重ねて現在も生産中とか。同世代のソユーズも国際宇宙ステーションとの往復に就航中で、旧ソ連のパワーはあの頃がピークだったのかな、と思うと共に、40年前のシステムを今も第一線で使い続けるロシアの「しぶとさ」にも感嘆する。

新潟空港から11時15分発のウラジオストック航空でウラジオストックへ。機体は旧ソ連製のTU-154Mで、お尻に3発エンジンのスタイルはボーイング727に似ているが、下反角の主翼や未舗装滑走路用の脚はソ連機独特の設計。無断コピー呼ばわりされて設計者は気分を害したことだろう。初飛行は1968年だが、改良を重ねて現在も生産中とか。同世代のソユーズも国際宇宙ステーションとの往復に就航中で、旧ソ連のパワーはあの頃がピークだったのかな、と思うと共に、40年前のシステムを今も第一線で使い続けるロシアの「しぶとさ」にも感嘆する。

1時間半でウラジオストック着。入国審査は概して不愉快なものだが、ロシアの審査官は格別で、不気味なほど無表情でつっけんどん。「文明開化」が最も遅れるのは小役人の世界なのだろうか。ターミナルに英語表示が無く、英語を話す案内人もいない。添乗員が「カムチャッカ!」と叫ぶと「あっち!」と指差してくれる人がいて、あちこち曲がりくねった末、何とか出発ゲートにたどり着いた。

乗継ぎ便もTU-154Mで、180席が満席。大半がロシア人で、日本人団体客は我々の他に一組いて計30名ほど。機上での撮影は特に禁止されなかったが、雲上飛行で何も見えないまま、3時間半でペトロパブロフスク・カムチャツキー到着。現地時間は夜10時だが、北緯53度の7月はほぼ白夜。薄暮に浮かぶ火山の影にカムチャツカに来た実感が湧くが、ターミナル行きのバスは外も中も「京王バス」で、行き先表示まで「新宿西口」のまま。「ここはどこだっけ?」と頭が混乱する。

ターミナルで我々を出迎えたのは、白系ロシア人の女性ガイド。モデルそこのけの容姿で、愛想も良く、日本語も淀みない。他の日本人団体に付いたガイドも同様で、日本人旅行者をあて込んで、ロシア美人をかき集めて特訓したに違いない。

|

|

ツァー2日目の朝、宿舎前で待っていると、ゴッツイ軍用トラックが迎えに来た。荷台に載せたプレハブの客室に、背丈ほどもあるハシゴを架けて乗り込む。内装は日曜大工流で、座席も中古バスから外したオンボロだが、エンジン音は頼り甲斐がある。しばらく舗装道路を走って脇道に下りると、そこから先は道なき道。軍仕様の6輪駆動にモノを言わせ、灌木をなぎ倒しヤブを踏みしだいてつき進む。人間による破壊と自然の回復力のバランスを考えると、この方が観光道路を作るよりも「環境保護」的かもしれない。

トラックが約1時間「ヤブこぎ」をしてバチカゼッツ・ツーリストキャンプに到着。湖畔の閑静なキャンプ場で、宿泊テントや食堂の大型テントが並ぶ(我々は日帰り)。スタッフに日本人に似た人たちがいて、大戦時に沿海州から強制移住させられた朝鮮族の子弟の由。モトはと言えば大日本帝国のせいで、彼等が日本人観光客とうちとけないのは、複雑な感情が潜むためかもしれない。

|

|

高山植物は氷河時代の生き残りで、日本では標高の高い山に追いやられて絶滅が心配されるが、高緯度のカムチャツカでは、先祖伝来の平地を鮮やかな色彩で飾る。お花畑は踏みつけて歩くしかないが、少しばかりの闖入者の蹂躙などものともしない野生の生命力を感じる。(花の名前は不得意なので、写真説明はサボります。)

|

|

ツァー3日目、ナリチェボ原野を訪れる。距離はそう遠くないのだが、道路が無いので大型ヘリをチャーターして飛ぶ。旧ソ連はヘリ大国で、軍用やシベリア開発用に大量に作られた。その「お下がり」が豊富に出まわっていて、日本では考えられないような低料金で飛んでくれるらしい。操縦席の3人も元兵士だろう。

カムチャツキー空港脇のヘリポートから30分でナリチェボに到着。根釧原野を思わせる大湿原で、地熱が高いため雪解けが早く、花の季節は既に終盤。ヤナギランとオニユリが残るだけだった。

ナリチェボのお目あては「花より温泉」。高温の源泉があちこちに湧き、イエローストーンで見た高温の湧出プールもある。「温泉」は渓流沿いの源泉と川の水が程良く混じった「お湯たまり」で、立派な更衣所はあるが、「浴槽」に野生のアシが生え、底は天然の泥と石。キツネに騙されて妙な湯つぼに浸かっているような気分になる。日本人好みの「人工露天風呂」とは趣が異なるが、野趣満点で「話のタネ」に十分に値する。

|

|

ナリチェボに4時間ほど滞在してカムチャツキーに戻る途中、ヘリがアパチャ山の山頂を旋回してくれた。浅間山に似た活火山で、火口壁から溶岩が溢れ出す様子は迫力満点。この山頂に登るのはちょっと怖い気もする。

カムチャツキー空港は軍民共用で、ヘリの離着陸時に軍用機が見える。東西冷戦が終わって随分経ったが、カムチャツカは今も臨戦体勢なのだ。相手方も同様で、米軍が対ロシアに厖大な軍事力を展開しているだけでなく、日本の自衛隊もロシア軍用機に対して年間200回のスクランブル(戦闘機の緊急発進)をかけている。平時の軍隊は仮想敵国に対して臨戦体勢を保つのが仕事で、この組織には「ムダ」という概念が存在しない。

|

|

宿舎はカムチャツキー市街から40分ほど離れたバラツンカ温泉の新築ホテル。と言ってもホテルに「温泉」らしい施設は何もない。客室や食堂の設備は日本の「国民宿舎」同等で、トイレ、シャワー、洗面所は共同。電気製品は全て韓国製で、韓国のゼネコンが建てたものと思われる(経営も韓国資本かもしれない)。実質本位だが「地の果てカムチャッカ」にしては上出来で、我々の「辺地旅行」体験の中では上等の部類に属する。

バラツンカは人口数千の田舎町。すぐ近くにヴィリュチンスク海軍基地があり、冷戦時代はそれなりに賑わったと思うのだが、それらしい痕跡はない(旧ソ連には基地の外に兵士相手の歓楽街の類が無かった?)。町の中心部で青空市が開かれ、農家のかみさんが野菜を売ったり、車のボンネットに雑貨を並べたりしている。日本の中古車はカムチャッカでも人気のようだが、中にはアヤシイ来歴の車もあるかもしれない。

|

|

ツァー4日目朝、6輪トラックで河川敷を直登し、標高800mのアパチャ・ベースキャンプに移動。旅程にはテント泊とあったが、プレハブ小屋が建って2段ベッドも入り、日本の男女ギュウ詰めの山小屋より快適。現地ツァー会社の社長も泊まり込みで陣頭指揮、美人ガイドにも指示を飛ばし、顧客満足獲得に懸命。

目指すアパチャ火山は標高2741m。ペースキャンプからの標高差が1900mあり、日帰り登山は強行軍になる。足慣らしにキャンプから1時間ほどの「らくだ山」にミニトレッキング。雪渓歩きや岩場をよじ登る箇所もあって、北アルプスの高所歩きのようで楽しいが、山に不慣れの人は怖気付いたらしい。足ならしには登山がムリな客に自粛を促す目的があったのかもしれない。

|

|

ツァー5日目、早朝5時前にキャンプを出発、ゆっくりペースで尾根を登り、標高2000mで昼食。既に標高差1200mを登ったが、まだ6合目で先は長い。大半の人がここでリタイアし、山頂を目指したのは小生を含む3人の客と、添乗員、美人ガイド、山岳ガイド(朝鮮族)の計6名。山頂にかかる笠雲は強風と天候悪化の予兆で、のんびりしては居られない。

7合目から先は勾配が増し、火山灰の急斜面がズルズルと崩れ、思うように高度を稼げない。最年長の客のペースが落ち、若い添乗員に尻を押されるように登ってくる。強風に砂礫が舞い、それにミゾレも混じって、後続を待って停滞する間の寒さが身にしみる。午後3時過ぎにようやく2600mに達したが、年長客は「大丈夫」と言うものの足が前に出ていない。このペースでは日没になりそうだ。登れる者だけでも…は登山の鉄則に反する。全員一緒に引き返すしかない。

|

|

9合目まで9時間かけて登ったが、下りは火山礫の急斜面を一気に駈け下り、雪渓はシリセード(雨具の尻で滑る)で滑降して、2時間半でキャンプに帰着(年長客は少し遅れた)。これなら登頂でき…とは考えないことにする。

夕飯を済ませ、疲れとビールの酔いでウトウトしていると、「見事な夕焼けですよ」と起こされた。あわてて飛び出して撮っている間にキャンプファイヤが始まり、客とスタッフの歌合戦が夜遅くまで続いた。

|

|

ツァー6日目、アパチャ・キャンプから下山してシャワーを浴び、カムチャッカの州都、ペトロパブロフスク・カムチャツキーに出かける。長い市名はこの地域を探検した戦艦の名をつなぎ合わせたものらしい。カムチャツカがロシア領となったのは17世紀末で、コサックの探検隊が皇帝旗を立てたことに始まる。無論それ以前から先住民がいて、漂着した日本の船乗りも住みついていた。司馬遼太郎「菜の花の沖」の高田屋嘉兵衛が渡ったのもペトロパブロフスク・カムチャツキー。

現在の人口は約20万。冷戦時代にはもっと多かったが、終結後に急速に寂れたという。首都モスクワは時差9時間の遠方で、そこからの仕送りも当てに出来なくなったとすれば、ご近所の米国や日本を相手に小商売を始めるしかない。観光業はその手始めだろうが、本格的な資源開発となれば、モスクワから新興財閥が乗り出して来ることだろう。

|

|

ツァー最終日はビストラヤ川をラフト(大型ゴムボート)で舟下り。流れは全般にゆるやかで危険はないが、ところどころの瀬や淀みではロシア青年がオールを操って流れをとらえる。釣り糸を垂れたり、中洲で蝶を追いかけたしながらのんびりと下る。青年が呼ぶので行ってみると、川辺の泥にクッキリと熊の足跡。まだ近くにいる筈という。「おじゃましています。スミマセン」、ここは熊さんの領分なのだ。

動物たちは大自然の中で夫々が分をわきまえて賢く生きている。植物にも生きる知恵があると思う。食ったり食われたりも、大自然の知恵の一部と言えないことはない。そんな調和を身勝手に壊しているのが人間で、それを「文明」と誇ったりするのだから、時にバツを食らっても不思議はない。大自然の中で遊ばせてもらうと、そんなふうに考えるようになる。

|

|

|

|