翻訳作業をしつつ、ストーリー展開の奔放さに戸惑うことがある一方で、日本の神話や古い説話との断片的な共通点を見出し、不思議に思うことがある。今回ご紹介するエマエ島の民話にも、浦島太郎、竹取物語の婿選び、更には国曳きやスサノオの狼藉の場面を彷彿させるシーンがある。

翻訳作業をしつつ、ストーリー展開の奔放さに戸惑うことがある一方で、日本の神話や古い説話との断片的な共通点を見出し、不思議に思うことがある。今回ご紹介するエマエ島の民話にも、浦島太郎、竹取物語の婿選び、更には国曳きやスサノオの狼藉の場面を彷彿させるシーンがある。

40年程前に、バヌアツで日本の縄文土器とそっくりな土器が出土し、有史前に文化的な交流があった証拠として騒がれたことがあった。その後、この土器発掘をガセとする説が流れ、マジメに論じられなくなったようだ。

バヌアツ人が蒙古系の血を引くと言っても、日本人の祖先と人種的に枝別れしたのは2万年以上前で、その頃は文化と言えるものは存在しなかった筈だ。日本で民話が生まれたのはせいぜい数百年前で、バヌアツも同様だろう。6千Kmも海を隔てた国に似たような民話があるのは、人間は同じようなことを考えるものだ、という以上の意味は無さそうだ。

- 漁師のマウイチキチキ: 神代のいじめ物語

- 女神シーナ: 竹取物語を思わせる婿選びのストーリー

エマエ島の三つの山の一つ、マンガルフォ山の麓のフィノンギという村のはずれに、マウイチキチキという男が住んでいた。ある日、彼はエファテ島へ行こうと思い立った。こん棒を手に浜に降りてゆくと、サメが泳いでいた。

「おい、サメよ、俺はエファテに行きたいのだが、連れて行ってくれないか?」

サメは気の毒そうに言った。「わるいな、大将。俺はこの湾に居なければいけないのだ。ここで住むことになっているのだよ」

マウイチキチキはちょっとがっかりして、魚を釣りながらサンゴ礁を歩き、モノリウの村に着いた。亀が泳いで近づいてきた。

「おい、亀よ、俺をエファテに連れていってくれないか?」

亀は喜んで連れてゆく気になり、彼を見上げて言った。「いいとも、大将。俺が連れて行ってやろう。背中に乗って、しっかりと甲羅につかまってくれ」

こうにして二人は出かけた。

マウイチキチキは途中で腹がへった。「おい、亀よ。俺はハラが減ったぞ」

亀は、しょうがないな、と思いながら言った。「俺の尻尾の下に手を入れてみな。何か食えるものがあるから」

食い終わると、今度はのどが渇いた。そこで、ちょっと遠慮がちに言った。「なあ、友達よ。俺の舌が乾いた。塩水で喉が渇いたのだろう。どうしたら良い?」

亀は首を持ち上げて言った。「大将は陸の上ではたいした人かも知れんが、水の中ではからっきしダメだな。喉が渇いただって!俺の尻尾の下に手を入れれば、何か飲むものがあるよ」

旅は続き、亀は背中に客人を乗せていることを忘れてしまった。亀が水に深く潜ったので、マウイチキチキは溺れそうになった。

「おいおい、俺はびしょぬれだぞ。塩水を飲むところだったぞ」

亀は謝って言った。「大将のことをすっかり忘れていたよ」

エマオ島の南を過ぎ、エパウとプラリの村の横を通り、レンタパオとマニウラを過ぎ、エパンツイの岬をまわり、フィラ湾に入った。ラオルアに着いたとき、二人は疲れ果てていた。湾の入り口で、マウイチキチキは岩に向かって小便をした。気分が良くなり、また亀の背中に乗って言った。

「白人を見に行こうじゃないか!」

「おいおい、無茶な旅をさせて、俺を殺す気か!」

そこで旅は止めることにした。少ししてから、マウイチキチキと亀はロアルアに戻った。

さっき小便をした岩のところで、一人の女が待っていた。肌が黒く、岩の中に棲んでいる女だった。女はマウイチキチキの小便で妊娠していた。それを知って、マウチキチキはその場を離れることにした。

「おい、ここから早く逃げよう。あの女は困る。色が黒すぎる」

マウイチキチキが逃げようとするのを見て、女は泣き叫んだ。「あんたのせいで妊娠したのよ。あんたが逃げたら、誰がこの子に名前を付けるのよ? 誰が食べさせるのよ?」

マウイチキチキは、赤いヤムイモと魚を贈り物として女に与え、亀の背中に乗ってから叫んだ。「もし男の子だったら、タマカイアと名付けてくれ」

腹の大きくなった黒い女を置き去りにして、エマエ島に向かった。旅の途中でマウイチキチキはまた喉が渇いた。

「おい、亀よ。喉が渇いた。お前のシッポの下に何か飲み物があるかい?」

「よく探してくれ、大将。ココナツがあるはずだ」

「ココナツをどうやって開けるのだ?」

「大将、お前さんは水の中では本当に不器用だな。あんたはバカだよ。俺に爪があることを忘れているようだ。ココナツを渡してくれ。さあ、これで飲めるだろう」

マウイチキチキは飲んだ。エマエのサンゴ礁に着くと、さっき亀に「バカ」と言われたことに腹が立ち、ココナツの実を亀の頭でかち割った。亀は死ぬ前に言った。「あんたは、スプウェ・ナ・ヴァヌアの地に着いたら、友達の恩を忘れてしまった」

そして亀は死んだ。

マウイチキチキは、死んだ亀に一遍の憐れみをかけることもなく、通りかかったタリポアの友達に亀の死骸をくれてやった。そうしてから、浜を歩いて自分の村のカタプアエに向かった。

その頃、フィラ島の向かいのラオルアでは、あの女が男の子を出産していた。タマカイアと名付けられた男の子はスクスクと育ち、時々フィラに渡って同じ年ごろの子供たちと遊んだ。彼は葦の茎を尖らせて投げるのが好きだった。ココナツの殻の繊維を使って、尖った葦を遠くへ飛ばすゲームだ。男の子たちが一列に並んで、誰が一番遠くまで飛ばせるか競う。タマカイアがいつも勝つので、他の子たちは彼と遊ぶのをやめた。タマカイアは妬まれて嫌われた。

「タマカイアばっかり勝っている。あいつはこの島の生まれではない。ランボアから来たやつで、父親はエマエの人だ。あいつはよそ者だぞ」

ある日、食事時になり、タマカイアは自分でカヌーを漕いで、ラオルアの母親のところへ行った。母親は、マウイチキチキが去る前に残していった、ヤムイモと魚の一部を与えた。タマカイアはそれらを携えてフィラに戻り、子供たち皆でラプラプを作った。友達は白いヤムイモをすりおろし、タマカイアは赤いヤムイモをすりおろした。石が熱く焼けると、少年たちは石を取り出し、すりおろしたヤムイモを大きなバナナの葉っぱに包んで並べた。タマカイアも、彼の赤いヤムイモの包みを片隅に置いた。そうしてから、葉っぱの包みの上に焼けた石を置いた。しばらくして、囲炉裏からラプラプを取り出すと、皆はポカンとした。赤いヤムイモがムクムクと起き上がり、白いヤムイモをすっかり覆いつくしたのだ。白いラプラプは全部赤く変わっていた。

タマカイアは勝ち誇り、「このラプラプは赤いから、全部俺のものだ」と言って取ってしまった。

フィラの少年たちは怒ったが、取られっぱなしでは済まない。もう一度ラプラプを作ることにした。タマカイアが何かするのではないかと疑い、皆で畑に行ってバナナの葉、ヤムイモや薪にする枯れ枝などを集めている間、一人の少年を残し、熱が出て寝込んだふりをさせた。他の皆が出てゆくと、タマカイアはロアルアの母親の家に行くことにした。彼は仮病の少年を見て、一緒に行きたいかと尋ねた。二人はカヌーに乗った。仮病の少年が櫂を手にしようとすると、タマカイアは言った。「俺のベルトにつかまって、目を閉じろ」

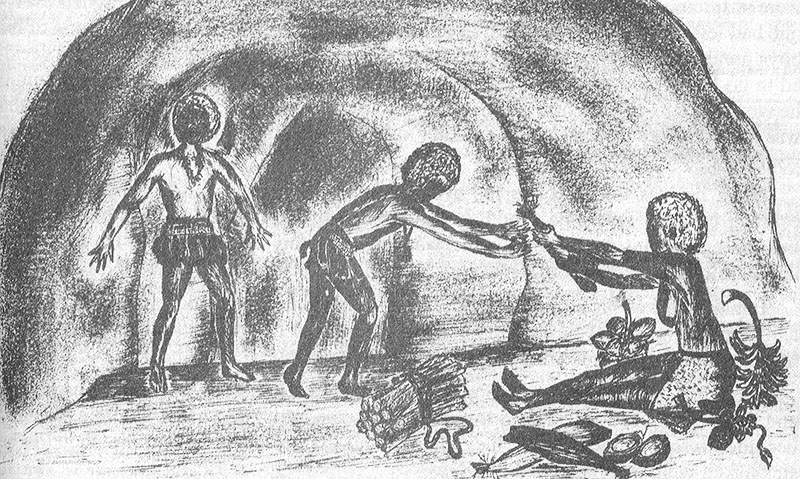

目を開けると、二人は大きな岩の中にいた。声がこだまするような大きな洞窟だ。あの肌の黒いタマカイアの母親は、息子がまた来たので喜んだ。だが、仮病の子供は、湿気のこもった洞窟が怖くなり、タマカイアのベルトにしがみついて言った。「早くここを出ようよ」

タマカイアはまた母親から赤いヤムイモと魚をもらった。少年が死ぬほど怖がっているのを見て、ベルトにつかまって目を閉じさせると、二人はフィラの浜辺に戻っていた。

畑に行っていた他の少年たちも、バナナの葉、ヤムイモや枯れ枝を持って戻っていた。皆はヤムイモをすりおろしてペースト状にし、ラプラプを作る準備をした。ヤムイモをすりながら、子供たちは仮病を使った男の子に何があったのかを尋ねた。

「タマカイアの家に行ったよ。ロアルアの岩のところだったよ。お母さんに会ったけれど、真っ黒な人で、家は大きな洞穴で、湿っぽくて、いろいろな物が置いてあったよ」

ラプラプが出来上がった。石を除けて包んだ葉っぱを広げると、ラプラプのよい匂いが鼻をくすぐった。皆はラプラプを見ようと覗き込んだ。すると、今度もタマカイアの赤いラプラプがムクムクと起き上がり、他の白いヤムイモのラプラプを覆い隠してしまった。誰も喜ばなかった。中には怒って地面をかきむしる子もいた。

タマカイアは笑って言った。「ラプラプは前と同じだな。全部赤い。俺のヤムイモは赤かった。だから全部俺のものだ」

他の子供たちは怒りを爆発させた。「お前は二度勝った。ゲームでも、食い物でも!」

一人が言った。「お前はよそ者で邪魔者だ。この島にはお前の一族は誰もいない。お前の父親はエマエの者だ」

ちょうどその時、野生の鶏が広場を歩いていた。男の子の一人が言った。「おい! あれがお前の親父だ!」

タマカイアは息を切らして鶏を追いかけ、つかまえて聞いた。「あんたは俺の父さんか?」

羽を捉えられた鶏は怒って言った。「お前の親父がエマエの者だというのなら、俺がお前の親父であってたまるか!」

タマカイアは鶏を放し、母親に会いに岩の洞窟へ行った。

「あいつらは鶏が俺の父親だと言った。俺は鶏を捕まえてみた。俺は本当に悩んでいるのだ。どうしたら良い?鶏が俺の父さんはエマエの者だと言ったよ」

黒い女は自分の息子を抱きしめて言った。「そうだよ、おまえの父さんは確かにエマエの人だよ」

タマカイアはその答をかみしめ、母親の手をとって言った。「母さん、カヌーを作ろう。父さんに会いに行く」

次の日、タマカイアはカヌーを作る木を倒そうとして、その根元で火を焚いた。翌日行ってみると、その木はもう立派なカヌーの形になりかけていた。それは、彼の祖父のスプウェ・ナ・ヴァヌア神がやったことだった。三日後、カヌーは完成した。タマカイアは何もすることがなかった。夜中に神様の祖父がやってくれたのだ。タマカイアはフィラの子供たちを呼び集め、カヌーを海に押し出した。

タマカイアが言った。「誰か、俺と一緒にエマエの父さんに会いに行きたいやつはいないか?」

少年たちは相談し、各家の一番下の子をタマカイアと一緒に行かせることにした。タマカイアと少年たちはカヌーのサマラルアに乗り込み、マタソに向けて出発した。風がパンダナスの帆をふくらませ、パンゴ岬を通過してマタソに到着した。マタソでは、タマカイアはカロラナにカヌーを漕ぐように言った。カロラナが漕ぎ、サマラウアの帆が順風を受けて目いっぱいに膨らみ、エマエのマカファネヤ岬に夜のうちに着いた。

暗闇の中に赤い灯が見えた。タマカイアは、誰かが岸で火を焚いているのではないかと思った。子供たちは凍りつくほど寒がっていた。

彼は子供の一人に言った。「薪を拾って来い。そうすれば日が出るまで温まることができる」

少年がカヌーを出て火の見えた場所に近づくと、けだものが少年を殴り、少年は倒れて死んだ。タマカイアは少年が戻ってこないのを見て、あいつは一人で火にあたっているのだろうと思い、もう一人の少年を迎えに行かせた。その少年も同じように火に近付いて、けだものに殴られて死んでしまった。タマカイアはちょっと心配になったが、もう一人の少年を送った。だが同じことが起きた。彼のチームの6人は、漕ぎ手のカロラナを含め、一人ずつカヌーから出て行って、一人ずつ殺された。タマカイアは自分で行くことにした。

こん棒を手に、仲間を皆殺しにした火に向かって行った。何か光っているものが見え、近寄ると、突然けだものが殴りかかってきた。タマカイアはかろうじて身を避けたが、片手が少し傷ついた。仲間がどんな目にあったか分かったので、こん棒を持ってその場を去った。タマカイアはオラコトの海岸に行き、血で汚れた手を洗った。それから歩き続けたが、血は止まらなかった。そこで彼は、サンガバの隣のイフィラの海に行って指を浸した。彼が指を洗った場所は今も残っている。彼は歩き回り、海岸で一人の男に出会った。それはモフォアという、とても心配症の男だった。

こん棒を手に、仲間を皆殺しにした火に向かって行った。何か光っているものが見え、近寄ると、突然けだものが殴りかかってきた。タマカイアはかろうじて身を避けたが、片手が少し傷ついた。仲間がどんな目にあったか分かったので、こん棒を持ってその場を去った。タマカイアはオラコトの海岸に行き、血で汚れた手を洗った。それから歩き続けたが、血は止まらなかった。そこで彼は、サンガバの隣のイフィラの海に行って指を浸した。彼が指を洗った場所は今も残っている。彼は歩き回り、海岸で一人の男に出会った。それはモフォアという、とても心配症の男だった。

「どこへ行くのだ?」とモフォラは訊ねた。

「歩いてゆけるところまで」

マフォアはタマカイアから離れ、どこかへ行ってしまったように見せかけた。そして脇道を通って森の中に入り、曲がりくねって急な坂道をたどって先回りし、タマカイアの前に現れた。手には槍をもっていた。

タマカイアは顔をしかめて言った。「ちょっと前に会ったね?」

「そうだ、あの時の俺だ」

マフォアは槍でタマカイアを刺そうとした。だが、マフォアが槍を頭上に上げるいとまもない速さで、タマカイアはこん棒でマフォアの頭を殴りつけた。マフォアを地面にたたきのめし、タマカイアは威風堂々とその場を立ち去った。

タマカイアの手はまだ出血していた。そこで彼はランボアで水浴し、こん棒をフィノンギに隠した。そうしてから、マウイチキチキに会うために丘に登った。ちょうどその時、マウイチキチキは坂を下って来た。それを見たタマカイアは、自分の姿を銀色の鳥に変えた。森に住むきれいな鳥、ナウィンバになったのだ。マウイチキチキはナウィンバを見つけて捕まえようとした。苦労するまでもなく、小鳥は神の手の上に止まった。

マウイチキチキは鳥を家に持ち帰り、自分の錫杖の上に止まらせた。だが、ナウィンバは錫杖の上でじっとせず、地上に下りた。マウイチキチキはよく理解できず、別の木を地面に突き立て、その上に止まらせようとした。だが、ナウィンバはまた地面に下りた。神は鳥に腹を立て、こん棒を屋根に突き刺し、その上に鳥を置いた。鳥はこん棒の上で心地よくなり、動かなくなった。

マウイチキチキにはもう一羽の鳥がいた。それはホクナイト、フクロウで、夜しか飛ばない。夜になると、ナウィンバはタマカイアの姿に戻った。彼は父親のこん棒を使って、島の生き物をみんな殺そうとした。マウイチキチもだ。夜も目の見えるフクロウは、タマカイアを勇気づけるためにホーホーと泣いた。「殺せ、皆殺しにしろ!」と言っていたのだ。

まずいことに、フクロウのわめき声が、タマカイアの悪企みを島の住人に知らせることになった。それで、タマカイアはもう一度ナウィンバに姿を変え、父親が屋根に立てたこん棒に止まることにした。次の日、皆はいつもの仕事に戻り、夜の恐怖を忘れた。マウイチキチキは、自分の鶏や豚に餌をやりに行った。タマカイアはそれを見て、バナナの木のうしろに隠れた。

「もし全ての生き物が親父のものなら、静かにしているはずだ」とタマカイアは言った。「そうでなければ、俺が驚かせれば逃げてしまうはずだ」

タマカイアが鳥の姿のままで羽ばたいてみると、鶏も豚も森の中に逃げ込んだ。

別の日、マウイチキチキは畑の草をとって畝をきちんとつけ、すっかりきれいにした。草を燃やすばかりになったところで、タマカイアは木の上に飛び上がって眺めまわした。

「これが父親の畑ならきれいなままだが、そうでなければ、すぐに草ぼうぼうになるだろう」

マウイチキチキは背後で何か音がするのを聞き、振り返ってみると、刈ったばかりの枝や雑草が伸び始めていた。神は怒った。

「この厄災には何か原因がある筈だ!」

タマカイアはようやく人間の姿に戻ることにした。彼はナベレの木に登って実を採り、実の皮に爪を突き立てて自分のマークを描くと、それを自分の父親に投げつけた。それはマウイチキチキの肩にあたり、彼は驚いて飛び上がった。足元に転がったナベレの実には、息子のマークが描いてあった。彼は、タマカイアが近くにいて、トラブルの元凶だとを悟った。振り返ってナベレの木を見上げると、そこに息子がいた。

「おれの生き物を逃がしたのはお前だな。ここに降りて来い!」

タマカイアは木から下り、二人はその場から去った。家に着くと、マウイチキチキはタマカイアにいい子にしているように言いおいて、畑に戻った。タマカイアは父親が去ったのを見てニタリと笑った。タマカイアの祖父にあたる地の神、スプウェ・ナ・ヴァニアは、マウイチキチキの家の近くの小屋でひっそりと暮らしていた。

風が強く吹く日、小屋で不思議な物音がするのを聞いて、タマカイアは心配になった。だが、タマカイアは小屋に入ることを禁じられていた。近づくなと言われたことや、不思議な物音、そしてそこから出てくる火のことを考え合わせると、タマカイアの好奇心は一層くすぐられた。思いきって入ってみると、そこには老人が地面に座わり、その膝から火が噴き出していた。そうなのだ! あの強い風は、老人の膝の火から噴き出ていたのだ。

驚いた神は言った。「タマカイアよ、おまえはここで何をしている? お前はエファテにいるはずではないか?」

「お祖父さんがここにいるとは知らなかった。父さんは俺がこの小屋に入ることを禁じていたけれど、風が心配なので見に来たのです」

タマカイアは老人のまわりを見まわした。ここに入ることをマウイチキチキが禁じたのには、何か理由がある筈だ。スプウェ・ナ・ヴァヌアは、歳をとりすぎて身動きもままならなかったが、タマカイアが家の中を動き回るのを止めようとした。

「子供よ、行儀良くしな。ここにあるものはお前のお父さんのものだ」

小屋の中央に太い蔓が下がっていた。タマカイアはそれをじっと見た。

「お祖父さん、あの蔓は何に使うの?」

「お前の父さんがあれにぶら下がってブランコをするのさ。まだ子供だからな」

「僕もぶら下がるから、押してよ!」

「タマカイアよ、わしは歳をとりすぎて押せないよ。もう力が出せないのだ。もしその蔓がわしにあたったら死んでしまう」

「お祖父さん、押してよ。やってみたい」

タマカイアは蔓につかまり、スプウェ・ナ・ヴァヌアが後ろに引っ張って放した。タマカイアは空に向かって揺れ、海の上で光となった。そこからはバヌアツ列島の全ての島々が見渡せた。そして彼は理解した。父親がどうやって全てを見渡すことができるかを知ったのだ。

タマカイアは蔓につかまり、スプウェ・ナ・ヴァヌアが後ろに引っ張って放した。タマカイアは空に向かって揺れ、海の上で光となった。そこからはバヌアツ列島の全ての島々が見渡せた。そして彼は理解した。父親がどうやって全てを見渡すことができるかを知ったのだ。

「今度はお祖父さんの番だよ。お祖父さんもこの島を全部見なければ」

「タマカイアよ、おまえは馬鹿だ。わしは歳をとりすぎている」

「お祖父さん、これを見せたいんだよ。とてもすごいんだから!」

スプウェ・ナ・ヴァヌアは蔓をしっかりと握った。タマカイアは蔓を後ろに引っ張ってから手を放した。スプウェ・ナ・ヴァヌアは空高く舞い上がり、島々を見た。そうして力が尽きたところで、タマカイアに捕まえてくれるように頼んだ。手を伸ばして落ちてくるのを止めようとしたけれど、スプウェ・ナ・ヴァヌアが重すぎて、タマカイアは打ちのめされた。老人は床に大の字に落ち、足の骨を折ってしまった。タマカイアは、自分のせいで祖父を痛い目にあわせてしまったことが申し訳なく、竹で二本の添え木を作り、折れた足を固定した。添え木を蔓で巻くと、スプウェ・ナ・ヴァヌアの脚は治った。

タマカイアは、父親の蔓のブランコと同じものを作ってくれるように、祖父にせがんだ。それで島々を見たかったのだ。スプウェ・ナ・ヴァヌアは、ココナツの殻の繊維を編んで長いロープを作った。タマカイアがロープにぶら下がり、祖父がそれを後ろに引っぱると、大きく振れて舞い上がった。

タマカイアは幸福感でいっぱいだった。彼は海に浮かぶ島々を全部見渡すことができた。その頃、今ある島々が全部海から出きっていたわけではない。頭を出しただけの島も多かったのだ。タマカイアが大きく揺れ戻ると、スプウェ・ナ・ヴァヌアはまた押した。彼は高く舞い上がって一つの島をみつけた。ロープを投げてその島の頂上にひっかけ、引き寄せながらタプアエの方に走った。タプアエには今もタマカイアの足跡が残っている。全身の力をこめてロープを引っ張ると、島が寄って来た。それから、他の島々も次々と引っ張ったので、周りの島は全部海面から姿を現した。タマカイアは自分の仕事に満足し、もう一度ブランコを揺らして、自らを空高く放りあげた。遠くにとても大きな島があった。

それは白人の島だった。タマカイアは鉤を投げて引っ張ろうとした。力任せに引いたが、島が重すぎて彼のロープはちぎれた。タマカイアは後ろに倒れ、お祖父さんを驚かせた。がっかりして、手に灰を握り締め、動こうとしない島に向かって投げつけて言った。

「こうしておけば、あの島はこっちへ来ない。あの島がこっちの仲間に入りたくないのなら、そこにいれば良い」

マウイチキチキは魚をたくさん獲っていた。二つの大きな岩の間に石を積み重ね、壁にして生簀を作り、魚が逃げ出さないようにしていた。潮が満ちると、魚はこのプールに入って身を隠すが、いったん入ったら出られない。タマカイアはこの魚の群れのことを知らなかった。

ある日、魚がはねている音を聞き、その音がどこから来ているのか、お祖父さんに聞きに行った。スプウェ・ナ・ヴァヌアは魚を守るべきだと考え、何も知らないと言った。

タマカイアはもう一度その音を聞くと言った。「魚が水の中ではねている音だ!」

彼は湾の方に行って生簀を見つけた。数千匹の魚がはねていた。

タマカイアは言った。「この魚が全部父さんのものなら、生簀の中に留まるだろう。そうでなければ泳いで逃げてしまう!」

その時、石の壁が崩れて穴があいた。魚は全部逃げ出してしまった。

マウイチキチキは、岩の高いところで息子のすることを見ていた。「お前は、俺たちが持っているものを全部壊してしまった。いったいこれから何を食ったらよいのだ?」

これでこの話はおしまい。

神話の家系図では、チサモリは女神シーナとその夫クスウェの子である。この二人の神は岩になって残っている。シーナとクスウェはルクの岩の近くに住んでいた。地元に伝わる神話によれば、この島に現れた最初の男は、地の神スプウェ・ナ・ヴァヌアだった。スプウェ・ナ・ヴァヌアはエパウに住んでいた。エパウはエファテ島の北にある小さな村で、同じ名の山のてっぺんがスプウェ・ナ・ヴァヌアの住み家だった。その息子が漁師のマウイチキチキだ。彼にはタマカイアという息子とシーナという娘がいた。シーナはブライウアのサンゴ礁に住んでいた。

ブライウアはクック環礁のすぐそばにあるが、そこは大地変動でトンゴアとトンガリキとエオセの島々に分裂したクワエ島の隣だ。シーナの兄のタマカイアは、母親と一緒にロアルアに住んでいた。ロアルアの地名は母親の名前からとったものだ。ロアルアはフィラの入江のすぐ隣の小さな湾だ。地の神スプウェ・ナ・ヴァヌアは、シーナとタマカイアの祖父にあたる。

ある日、タマカイアは手下の男たちを集めてカヌーに乗り、エマエ島に出かけた。カヌーは男たちで満員だった。彼はエマエ島のナングイスルルウィという岬に向かっていた。そこでカヌーが二つに割れ、男たちは全員溺れ死に、生き残ったのはタマカイアだけだった。彼はこん棒を手に歩きだした。途中でクスウェに出会った。クスウェはファイチニから着いたばかりだった。二人はお互いを見て驚き、挨拶を交わした。

「やあ、ここで何をしているのだ?」、とクスウェが聞いた。

「おれはエファテから来た。俺のカヌーはナングイスルルウィの岬で二つに裂けてしまい、仲間はみんな溺れ死んだ。ところで、お前は何をしているのだ?」

「おれはルクから来た」

二人は大きなガジュマルの木陰に座って話を始めた。

タマカイアが言った。「クスウェよ、俺の妹と結婚してほしいのだ。知っているか? 名前はシーナだ。ブライウアに住んでいる。帰る途中の海岸にブラオの木があって、落ち葉が砂の上に積もっている。そこに他の木よりも小さなブラオの木がある。マタソのブラオという意味で、ナブレロヌマタッソと呼んでいる。その木の葉はチーフのまつ毛の汗を拭く時に使っている。その葉っぱを指でよく揉むのだ。人の汗のような匂いがしてきたら、後ろをふり向け。ブライウアの島が見える筈だ」

クスウェはタマカイアの言ったとおりにした。彼は海岸に行ってブラオの木を探し、その中で一番小さな木の葉っぱを揉んで嗅いだ。汗の匂いがした。真っ暗闇で木の葉一枚動いていなかった。クスウェは振り返り、海の上に何か輝いているものを見た。

「シーナだ! 素敵な女神に違いない。タマカイアが言っていたシーナ、俺のワイフになるシーナ!」

クスウェは幸せいっぱいで、女神と結婚することを誇りに思い、自分の村に帰って兄弟たちを集めた。

「来て見てくれ。ブライウアにきれいな女がいる。ここから見えるだろう。見てくれよ!」

「どうやったらここから見るのだ?」

「今、見せてやる!」

兄弟たちが海岸に着くと、彼等はぽかんとした。言われたとおり、遠くブライウアの方角に小さな光が点滅していた。

「行こう、俺たちも見たい!」

「兄弟たち、会いに行く前にブタを殺して宴をしなければならない。一人一人が結納の豚肉を持って行くのだ」

十人の兄弟は宴の準備をした。決められたとおり、先ず踊ってから豚を殺した。

「最初に行くのは誰だ?」

「俺が先だ。最年長の俺が豚の頭を持って行く」

一番上の兄がカヌーに乗ってブライウアの島を目指した。浜に近づくと、彼は歌を歌った。

「ブーラト ノ ブーラタ?」

「ブーラト、あなたが来るのを見ていました。何がほしいの? 手に肉を持って、私に何をしてほしいの?」

「俺はおまえに会いにきた。シーナよ、おまえのために豚の肉を持ってきたよ。それを食ったら、俺と一緒に行こう」

「あなたはイヤ。自分で食べて、来たところへ戻るのよ」

「おれが嫌か?」

「嫌だわ。帰ってよ」

一番上の兄はがっかりしてカヌーに戻り、悲しみの歌を歌いながらエマエに漕ぎ戻った。海岸に近付くと、他の兄弟たちが待ち構えていた。

「兄さんがシーナのところから帰って来た」

「ダメだ、一人だぞ!」

「今度は俺の番だ。行くぞ!」

二番目の兄が豚の太腿の肉を持ち、カヌーを漕いでブライウアに向かった。海岸に着くと、兄がやったように歌った。

「シーナよ、ブーラト ノ ブーラタ?」

「ブーラタ。あなたもイヤ。島に戻りなさい。あなたの貢物は気に入らないし、あなたも嫌い。早く消えなさい! ブーラタ!」

二番目の兄もカヌーに乗り、兄のようにシーナへの別れの歌を歌い続けた。エマエに帰って兄弟たちに会うと、彼は自分で首をつった。

「俺はふられた」

兄弟たちは次々と豚の肉を携えてシーナに会いに行ったが、全員が拒絶された。残ったのはクスウェだけだった。クスウェはネズミのようにみすぼらしく、醜く、埃だらけで、雨が降ると頭にハエがうるさくたかった。

「今度はおれがシーナに会いに行く番だ」

「クスウェ、おまえはネズミみたいにみすぼらしい。体中が臭くて、雨が降るとハエが飛びまわる。あの女に好かれる筈がない」

「やってみるよ。豚の尻尾を持って行ってみる」

「豚の尻尾が気に入ってもらえる筈がないだろう。俺達は豚のいいところを持って行ったけれどダメだった。俺達はハンサムだが、おまえはネズミみたいだ。お前を好むのは雨どきのハエだけだ。本当に好かれると思っているのか?」

クスウェは耳を貸さず、サトウキビを手にとり、家の屋根を支える梁をたたいた。突然、雨がカーテンのように彼と兄弟を隔てた。彼は豚の尻尾を持ってブライウアに出かけた。雨が彼の後を追った。彼の進む方向は日がさしてすっきりと晴れ上がり、海は静かだった。彼の背後は不吉な黒雲がたれこめ、クスウェと兄弟との間を土砂降りの雨が遮った。彼はブライウアに着くと、他の兄弟たちと同じように歌を歌った。シーナは彼が来るのを見ると気がもめた。

シーナはあまりに気がもめたので、こう言った。「ブーラヴォノ。あなたを待ちわびていたのよ。あなたの前に来た人は、何であんなに醜い人ばかりだったのかしら? あなたはなぜこんなに遅かったの? 私の方はもうすっかり準備ができている。あなたについて行くわ」

二人はエマエに向かって出発した。海岸に近付くとカヌーが壊れた。壊れたカヌーの舳先は石になり、今も残っている。クスウェはシーナを秘密の場所に連れて行った。そこで彼女は裸になり、身につけていたマットを岩に掛けた。その岩もマラエ村で今も見ることができる。

「この家を作っておいた。岩の中だよ」

クスウェは平らな岩の上にひざまずき、二本の木をこすりあわせて火を熾した。クスウェがシーナのために火を熾した場所は今も残っている。それから彼は兄弟たちのところに戻り、ラプラプを作る準備を始めた。当然のことだが、彼はシーナをしっかりと隠して、誰にも見つからないようにした。ラプラプが出来上がると、真ん中の一番良いところを取った。

彼は兄弟たちにこう言った。「このラプラプは豚にやるのだ」

兄弟たちは何か策略があると察した。「クスウェはラプラプの一番いいところを豚にやるという。偶然にしてはおかしすぎる。シーナをどこかに隠しているに違いない。あのラプラプはシーナにやる筈だ。つけて行ってみよう」

夫につき添っているシーナは夫の危険を感じていた。「兄弟たちがあなたを殺そうとしている。私にはわかる。この木の棒を持って行きなさい。兄弟たちがカニを探せと言ったら、そして岩の下でカニを探しているときに唸るような音が聞こえたら、注意するのよ。岩が落ちてあなたを潰そうとしても、この木で岩を止めることができるから」

クスウェは兄弟たちとカニを採りに出かけた。彼等は海岸に出て岩の上に登った。

「クスウェ、クスウェ、こっちに来てみろ!岩の下にたくさんカニがいるぞ! クスウェ、あの岩の下にいる大きいやつを採ってこい」

兄弟の一人がクスウェにバスケットを与え、クスウェは岩の下に潜り込んだ。彼には何か悪いことが起きる予感があったので、とても注意深かった。兄弟たちが彼を押し潰そうとして大きな岩をころがした時、クスウェはシーナに言われたとおりに木切れで岩を止めた。兄弟たちはとても腹を立て、別の策略を考えねばならなかった。

「又してもあいつにやられた。どうしてやろうか? もう一度この石で押し潰そう!」

今度もクスウェは木切れで岩を止めた。彼は言った。「このカニだろう、採れと言ったのは」

バスケットはカニで一杯だった。彼はシーナのところに戻る前に、カニを兄弟たちに分け与えた。

「シーナ、あいつらは俺を殺そうとした。お前がくれた木切れが俺の命を救ってくれたが、まだ死にそうな気がする。この櫛をやるよ」

クスウェは櫛を屋根のナタングラに差した。

「この櫛から血が流れたら、俺が死んだと思ってくれ」

クスウェは兄弟たちのところに戻った。

「サンゴ礁で魚を採る。クスウェも来い。貝やナタラエを採るのだ」

クスウェの兄弟たちは顔を見合せて頷きあった。彼等は芽の出たココナツやナヴァラの実を探して石で割り、中の甘い果肉を取り出して、ラプラプと一緒にバスケットに入れた。サンゴ礁に着くと、最初の兄弟が海に潜り、ナヴァラの果肉を口一杯に含んで浮かび上がった。

「この貝は上等だぞ。貝の中に手をつっこめばとれる。クスウェ、おまえの番だ!」

クスウェは海に潜った。巨大な貝が海の底で大きな口をあけていた。クスウェが深く潜って貝に触ると、貝は素早く彼の手を挟んだ。クスウェは捉えられてしまった! 溺れ死ぬまでさほど時間がかからなかった。その時、シーナは屋根に差した櫛から血が流れているのを見た。

「クスウェが死んだ!」

シーナは自分のマットやその他の持ち物を持ってサンゴ礁に向かった。男たちはハッピーだった。敵が死んでシーナと結婚できるのだ。

彼等はシーナを見て言った。「シーナ、クスウェは浜にいて、お前をつれて来いと言っている」

「あっちへ行って。あなた方は嘘をついている。あなた方がクスウェを殺したのは知っている。あなたたちを軽蔑する。憎む。聞こえているの? あっちへ行って! 私はクスウェを探す」

シーナは泣きながら浜に走って行き、愛する者を探した。岩の上で男が魚釣りをしていた。魚が釣れたばかりで、岩の上で飛び跳ねていた。魚はまだ生きていたが、目玉のかわりに黒い穴が二つあいていた。シーナはクスウェが海底で魚の目玉を食ったのだとわかった。彼女はあたりを見回し、遠くの方に、本当に見える限り遠いところに、愛する男を見つけた。クスウェだった。シーナは走りに走った。たどり着いた時、息がきれていた。

「クスウェ!」と絶え絶えの息で言った。

クスウェは答えなかった。

「クスウェ!」、もう一度呼びかけた。

答えはなかった。シーナは理解した。

「私が話しかけたのに、あなたは答えない。あなたは死んでしまった。でも蘇らせてあげる」

シーナは女神だった。彼を蘇らせることが出来たのだ。二人はマカテアのはずれのモノリウまで行った。夜のとばりが降り、二人は別々の場所で寝た。

クスウェはシーナのことを思い、一緒に居たいと思った。彼は自分の男根を蛇のように伸ばした。シーナはそれを見て、パンダナスの葉のギザギザで男根の一部を切り取った。彼女はそれを海に優しく放った。それでも男根がどんどん近付いて来たので、彼女は仕方なくまた切り取り、その切れ端も同じように海に放った。それでも男根は迫って来たので、また切って海に放った。こうして海に放られた男根の切れ端は、ネリクというナマコになった。それでモノルイ岬のあたりにナマコがたくさんいるのだ。それでもまだ男根がシーナに近付いたので、シーナはクスウェがすぐ近くまで来たのだと思い、最後の切れ端を海に投げ入れた。そうしてやっとのこと、クスウェは本当の男になった。

「さあ、あなたは私の夫になった。ここにいてちょうだい」

こうして二人は一緒になり、二人の子供が生まれた。カライシプアとタファクだ。クスウェとシーナの子供である二人の男は、今日でもシェパード諸島の人たちに崇拝されている。